巨型動物群:恐龍時代後的巨獸

刊登日期: 2025年2月18日

提到史前世界,大家會想起甚麼?大部分人會想到恐龍,這種生活於2.51億至6,600萬年前既強壯又兇猛的中生代明星。但除了恐龍外,地球上其實還存在過其他令人驚嘆的古生物。

當恐龍在6,600萬年前的白堊紀大滅絕(第五次大滅絕)中消亡後,世界隨即開啓了一個屬於「巨型動物群」的新時代。巨型動物群是指體重超過44公斤的大型動物,其中有些看起來像現代動物的放大版。如高達3米的恐鳥、長超過10米的巨齒鯊和毛茸茸的猛獁象就是當中為人熟悉的例子。

哺乳動物的崛起

已知最早的哺乳動物能追溯至距今2.25至2億年的三疊紀晚期,與恐龍出現的時間相約。

最古老的哺乳動物個頭細小,體型大概介乎老鼠和獾類之間。由於恐龍是當時的頂級捕食者,令哺乳動物在「長大」的過程中受到不少掣肘。在非鳥翼類恐龍滅絕後,新生代時期的哺乳動物演化出各式各樣的形態及體型,填補了留下的生態空缺。因此,新生代亦被稱為「哺乳動物時代」。

在約3,390至2,300萬年前的漸新世時期,大部分哺乳動物仍然維持着細小的軀體,但龐大的巨犀是個例外,牠的體長能超過8米,體重可等同五隻大象那般重,這碩大的犀牛無疑於當時鶴立鷄群,亦是迄今為止最大的陸生哺乳動物之一。

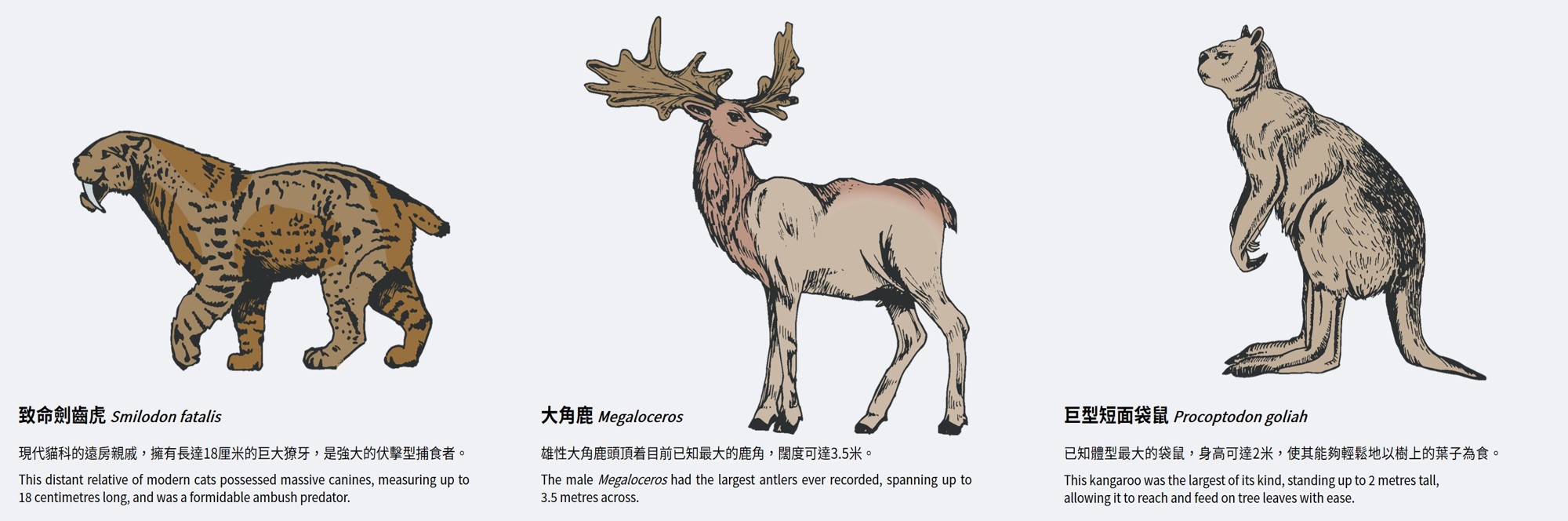

大型哺乳動物隨着時間慢慢出現,當中包括現代貓科的遠親如劍齒虎,此外還有大角鹿和巨型短面袋鼠等龐然大物。

哺乳動物為甚麼會長得如此巨大?科學家認為,在導致恐龍消失的大滅絕事件之後,哺乳動物逐漸演化以填補騰出的生態位。由於不用再與恐龍競爭,哺乳動物得以演化出各種不同的體型、飲食習慣和生活方式。

有一種假說認為,哺乳動物與植物共同演化。在第五次大滅絕後,開花植物和草類的多樣性顯著提升。這或許造就了新的生態機遇和提供豐富的食物來源,從而推動哺乳動物演化成各式各樣的大型物種,並使牠們各自適應特定的棲息地。

然而,只憑化石記錄推斷已滅絕物種之間的生態關係十分具挑戰性,因此,要找到植物與巨型動物群共同演化的有力證據仍有一定難度。

消失的巨獸

在距今約12,000至11,000年前的更新世晚期,許多巨型動物都滅絕了。科學家仍在努力理解導致這次滅絕事件的原因。部分人認為,氣候變化影響了牠們的食物來源,或者人類的過度狩獵可能令這些龐然大物消失於世。

然而,有趣的是,這些已滅絕巨獸的許多細小的親緣物種卻倖存下來,並繁衍生息至今。這表明,體型大小可能是影響牠們生存和演化的一個關鍵因素。

今天,我們仍與某些大型動物共存,例如大象、科莫多龍和鴕鳥等。你認為牠們為甚麼能夠存活下來,而其他卻滅絕了呢?