脈衝寬度調變 — 從電子屏幕到1位元音樂

刊登日期: 2024年1月30日

隨着科技急速發展,我們使用電子產品的時間愈來愈長,但長時間注視電子屏幕,常常會引發眼睛疲勞甚至頭痛。其中一個導致不適的成因,可能是屏幕生產商使用脈衝寬度調變技術來調節屏幕的亮度。

脈衝寬度調變,簡稱PWM,是一種通過不斷在「開」(高電壓)和「關」(低電壓)的輸出間切換,並調整開與關所佔的時間比例來控制二進制電子訊號平均傳輸功率的技術。脈衝寬度調變在各種範疇中得到廣泛應用,包括降低平均傳輸功率和模擬模擬信號。

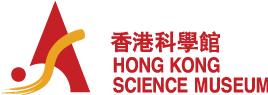

以使用脈衝寬度調變技術來控制光度的液晶體顯示屏為例——當屏幕的亮度設置為100%時,屏幕所接收的電壓為持續不變的高電壓。當我們調暗屏幕,整個屏幕會以肉眼不可見的頻率,快速的在開與關之間切換。假如屏幕開及關的狀態各佔一半,可感知的亮度水平便是50%。若要將亮度進一步降低至25%,則需要再減少50%的亮屏時間。

儘管屏幕閃爍的頻率非常高,但有些人可能對其敏感,從而引發頭痛。因此,一般建議我們需減少使用屏幕的時間,特別是當屏幕設置為較低亮度時。

縱然這為我們帶來不方便,但脈衝寬度調變的另一個用途,卻曾為一款最初被認為只能發出「嘟嘟」聲的電腦音訊系統注入了新的生命。這台電腦就是80年代第一款經濟型家用電腦ZX Spectrum。

為了降低成本,ZX Spectrum 的內建音訊介面配備了一個「蜂鳴器」揚聲器,可提供10個八音度音域,1位元單音色通道的音訊播放,原始旋律輸出類似於單音賀卡。

這種限制非但沒有扼殺創造力,反而作為催化劑,推動音樂工程師克服技術障礙,找尋創新的解決方案。其中一個方案就是利用脈衝寬度調變技術來產生複調、多聲道音樂。

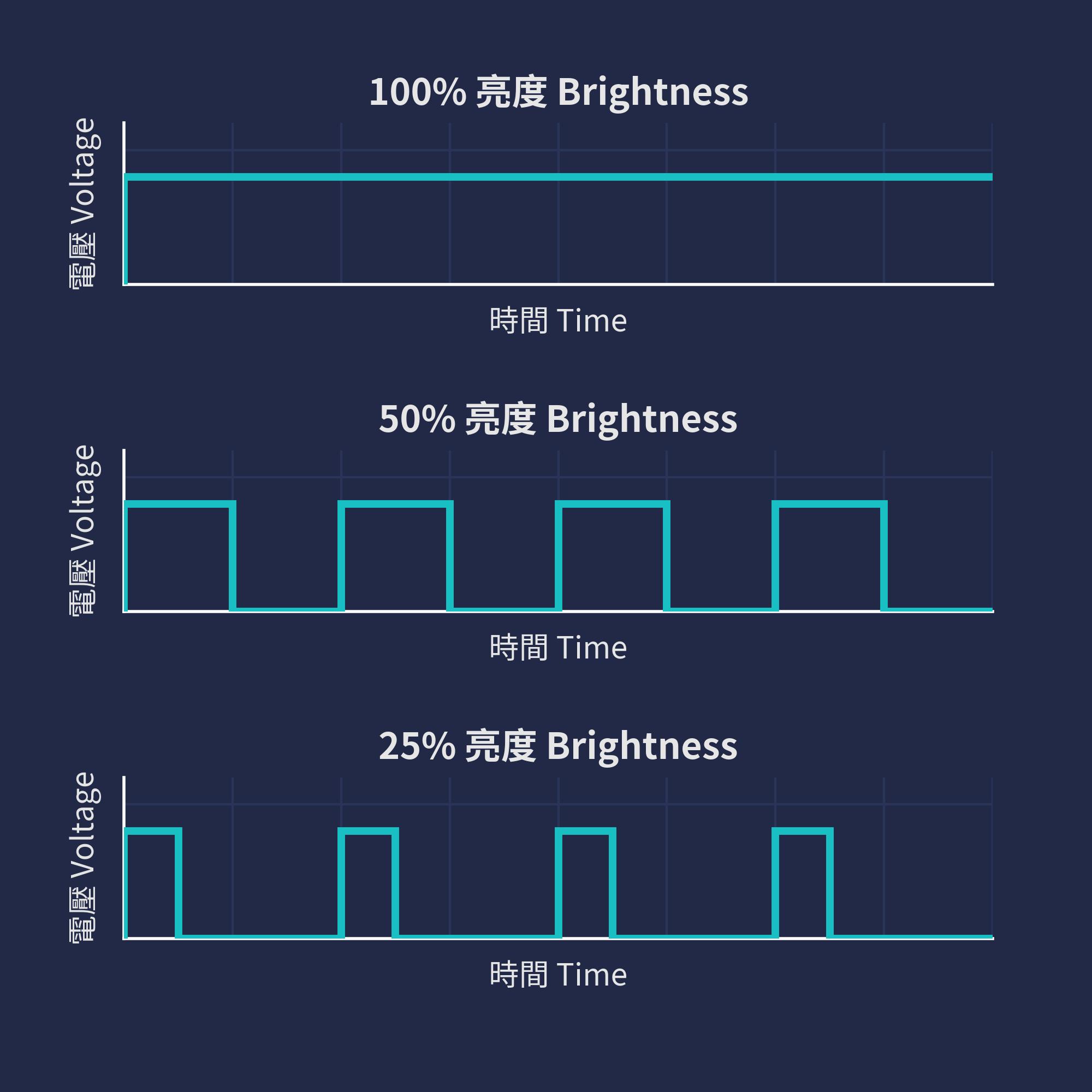

揚聲器產生的音調高低取決於電壓頻率,即每秒的週期數。

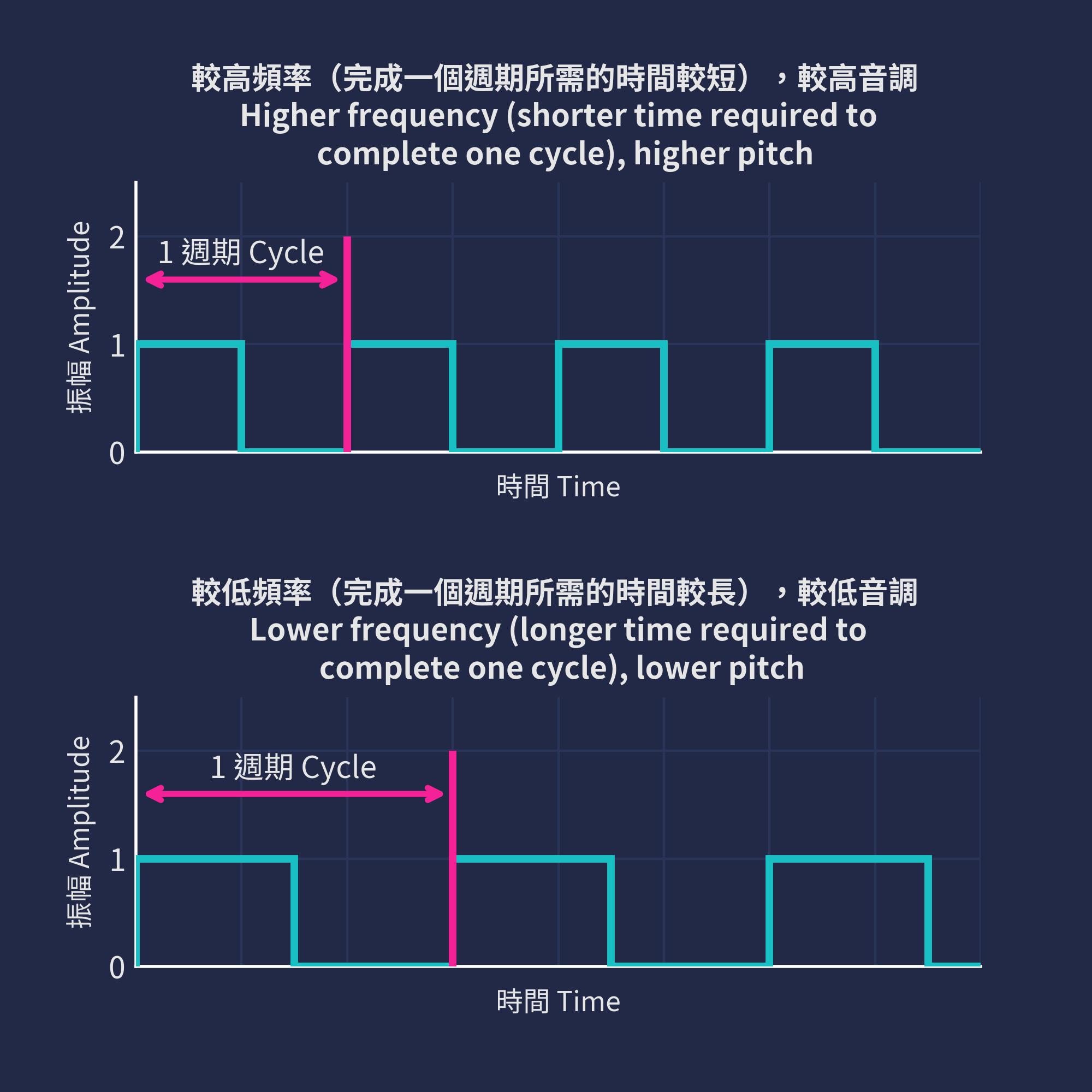

要製作複音音樂,即同時播放兩段或以上的獨立旋律,訊號必須包含多個電壓頻率。這些波形互相結合,振幅會相應增加或減少,亦即相長或相消干涉。

然而,在1位元的環境中,簡單地將兩個波形相加會導致音樂嚴重失真。這是因為1位元波形的振幅只能是0或1,因此無法準確呈現額外的訊號。

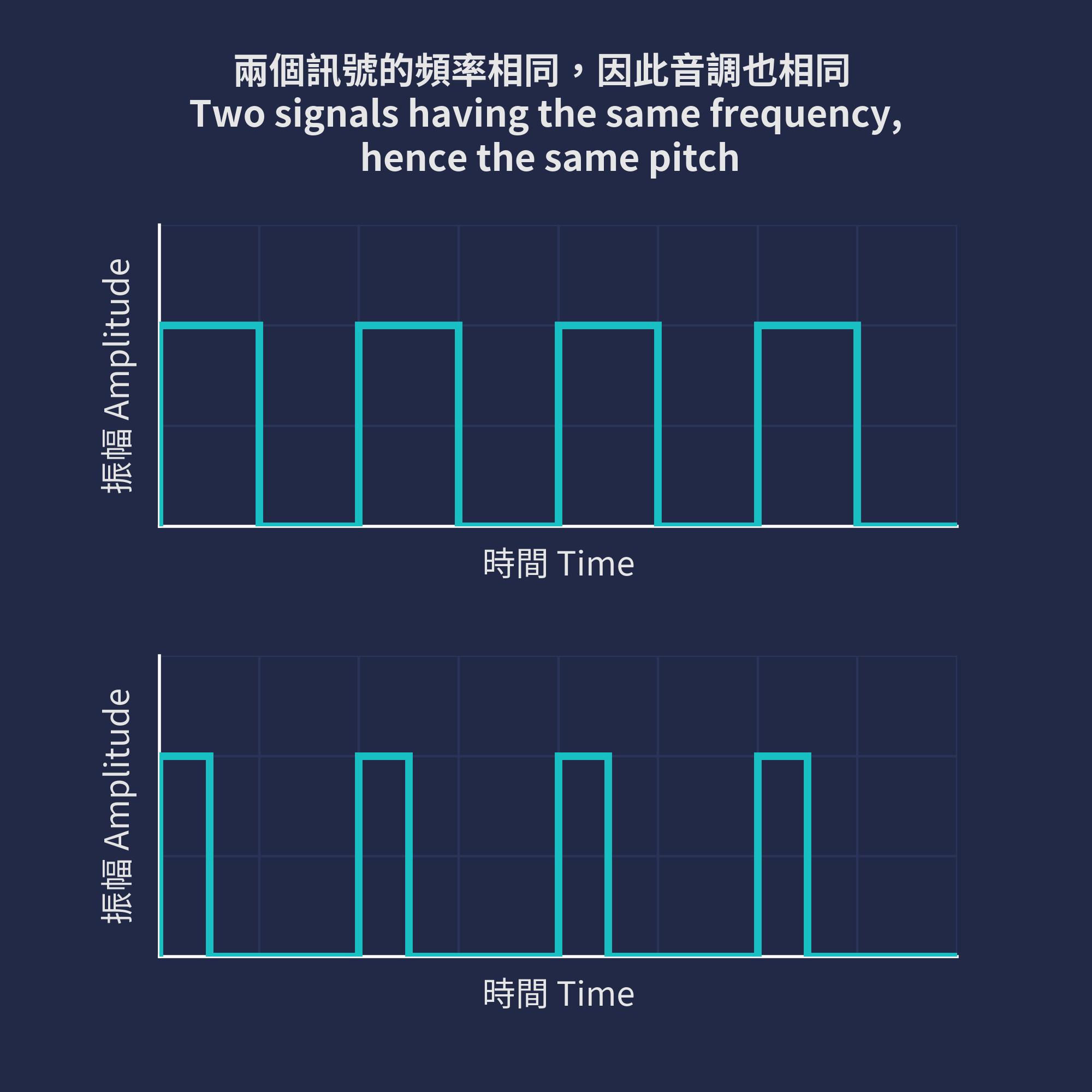

由於音調由其頻率決定,因此導通時間百分比(工作週期)不同但頻率相同的訊號,儘管聲音的飽滿度不同,但音調是相同的。

利用這一現象,音樂工程師將導通時間降低至 6.25% 左右,盡可能減少波峰互相碰撞的機會。這樣,就可以在同一訊號中加入多種頻率,產生複音音樂。

雖然技術上的限制如今已不復存在,但1位元音樂創作在音樂界仍佔有一席之地,每年都有新的歌曲推出。

除了上述兩個例子,您還能舉出其他同樣使用脈衝寬度調變技術的領域嗎?